Karl Jaspers (1883-1969) reste assez méconnu en France. Ce qu'on peut considérer comme son premier ouvrage philosophique, "Psychologie des conceptions du monde" (1919), n'est même pas traduit alors qu'il fondait ainsi ce qui sera l'existentialisme à partir d'une typologie caractérielle de la relation au monde des différentes personnalités : attitude enthousiaste ou pragmatique, aspiration à l'élévation spirituelle, etc. Avec ce livre, il passait en fait de la psychologie à la philosophie, à ce qu'il appelait une philosophie de l'existence, toute existence étant "située" par rapport au monde, étant "orientation dans le monde". Le moi n'était plus ainsi une pure intériorité mais renvoyait désormais à la place où il se trouve, au rôle qu'il joue dans la situation, à son environnement extérieur (ce qui fait penser aux thérapies familiales ou systémiques).

Karl Jaspers (1883-1969) reste assez méconnu en France. Ce qu'on peut considérer comme son premier ouvrage philosophique, "Psychologie des conceptions du monde" (1919), n'est même pas traduit alors qu'il fondait ainsi ce qui sera l'existentialisme à partir d'une typologie caractérielle de la relation au monde des différentes personnalités : attitude enthousiaste ou pragmatique, aspiration à l'élévation spirituelle, etc. Avec ce livre, il passait en fait de la psychologie à la philosophie, à ce qu'il appelait une philosophie de l'existence, toute existence étant "située" par rapport au monde, étant "orientation dans le monde". Le moi n'était plus ainsi une pure intériorité mais renvoyait désormais à la place où il se trouve, au rôle qu'il joue dans la situation, à son environnement extérieur (ce qui fait penser aux thérapies familiales ou systémiques).

On avait certes beaucoup de raisons de ne pas le lire, non seulement il était anti-scientiste, anti-communiste, anti-freudien, anti-darwinien, mais il défendait la foi, accusant l'athéisme de nihilisme. Il n'était pas vraiment chrétien car il considérait Dieu comme irreprésentable, pur concept englobant, et identifiait la transcendance au désir de tout humain à s'élever par la foi à quelque chose qui le dépasse. Il faut dire qu'avant de se lancer dans la philosophie, il avait été le fondateur d'une psychiatrie compréhensive (biographique) inspirée d'une psychologie phénoménologique. Sa "Psychopathologie générale" (1913), devenue un classique et que Sartre a traduite, était certainement un progrès à l'époque même si Lacan l'avait trouvé critiquable, sa propre thèse psychiatrique de 1932 répondant à l'article inaugural de Jaspers sur "L'origine de la paranoïa en rapport avec la personnalité" (1910).

Il faut dire aussi que sa philosophie n'avait pas la flamboyance prophétique de celle de Heidegger qui l'a éclipsé, mais on ne peut comprendre Heidegger pourtant sans Jaspers avec qui il avait constitué au début de sa carrière une "communauté de lutte sûre d'elle-même". Leurs chemins se sépareront assez vite mais il est intéressant de les confronter. Ainsi, ce que Jaspers appelle l'englobant, qui n'est pas objet, est remplacé chez Heidegger par l'Être, qui n'est pas l'étant. Il semble bien que Heidegger dans "Chemins qui ne mènent nulle part" polémique à plusieurs reprises avec Jaspers ("L'époque des conceptions du monde") qui l'avait d'ailleurs fait interdire d'enseignement après-guerre à cause de son nazisme non repenti.

Surtout l'existentialisme chrétien (au moins d'esprit, dans la lignée de Kierkegaard) avait de quoi rebuter la jeunesse en soulignant le côté tragique de l'existence dans un monde hostile, existence pleine d'échecs et de déceptions, proche en cela de Pascal. D'être "située" rendrait toute existence "coupable" de sa partialité, de sa finitude qui fait d’elle une existence individuelle concrète. L'expérience privilégiée pour Jaspers, c'est ce qu'il appelle les situations limites où se révèle l’impossibilité radicale de l'existence qui se cogne au réel, conduite à l'échec et au "naufrage" de toutes ses possibilités. Rien de séduisant, en effet. On est loin d'une liberté triomphante et des expériences existentielles positives alors que chez Heidegger, l'angoisse elle-même est positivée, tout comme l'être-pour-la-mort et l'ennui, supposés révéler nos possibilités les plus propres. Avec l'Être, on nage en pleine positivité jusqu'à la poétisation de la finitude et l'exaltation de l'existant, refoulant le négatif inhérent à toute vie pour le reporter sur la métaphysique ou la technique. C'est très différent chez Jaspers pour qui la liberté de choix qui caractérise l'existence nous mène immanquablement à la faute, révélant nos limites plutôt. C'est d'autant plus sans issue que, si je dois choisir, en réalité je suis déjà choisi, engagé, par la situation - ce qui est indéniable, cependant, aller jusqu'à dire que la liberté se réduirait alors à l'acceptation de sa propre destinée témoigne aussi d'un manque de négativité...

On peut faire remonter la notion de peuple aux tribus originaires se faisant rituellement la guerre pour ne pas trop se mélanger malgré l'échange de femmes, ou bien, dans l'antiquité, aux peuples colonisateurs de l'âge du bronze jusqu'à l'Empire de Cyrus reconnaissant la diversité des peuples et de leurs dieux. Les Hébreux, qui se présentent eux-mêmes comme les conquérants de leur terre promise, prétendent être un peuple élu, bien que formé de tribus disparates dont l'unité ne tient qu'à leur dieu - mais qui marquent leur appartenance dans leur corps par la circonsision. Pour les Grecs, qui ont été eux aussi les envahisseurs barbares de la civilisation mycénienne et qui ont fondé de nombreuses colonies (jusqu'à Marseille), l'ethnos désigne plutôt la diversité des coutumes (dont Hérodote rendra compte) même si Aristote prête aux Grecs des qualités exceptionnelles, supposés courageux et intelligents alors que les européens seraient courageux mais barbares et les asiatiques raffinés mais pleutres!

On peut faire remonter la notion de peuple aux tribus originaires se faisant rituellement la guerre pour ne pas trop se mélanger malgré l'échange de femmes, ou bien, dans l'antiquité, aux peuples colonisateurs de l'âge du bronze jusqu'à l'Empire de Cyrus reconnaissant la diversité des peuples et de leurs dieux. Les Hébreux, qui se présentent eux-mêmes comme les conquérants de leur terre promise, prétendent être un peuple élu, bien que formé de tribus disparates dont l'unité ne tient qu'à leur dieu - mais qui marquent leur appartenance dans leur corps par la circonsision. Pour les Grecs, qui ont été eux aussi les envahisseurs barbares de la civilisation mycénienne et qui ont fondé de nombreuses colonies (jusqu'à Marseille), l'ethnos désigne plutôt la diversité des coutumes (dont Hérodote rendra compte) même si Aristote prête aux Grecs des qualités exceptionnelles, supposés courageux et intelligents alors que les européens seraient courageux mais barbares et les asiatiques raffinés mais pleutres!

Selon

Selon

Le premier texte philosophique que j'ai lu, encore très jeune, était la Critique de la raison pratique de Kant (empruntée à mon grand frère), qui m'avait fait une très forte impression. Les commandements de la Bible pouvaient donc être déduits par simple raison, "Agis uniquement d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle", retrouvant d'ailleurs ainsi le rabbin Hillel (-110/+10!) résumant la Loi au principe : "Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire". Les croyants s'imaginent qu'ils n'auraient pas de principes s'ils n'obéissaient pas à leur Dieu, que la morale est basée sur la crainte. Kant prouve le contraire, le devoir étant une conséquence de la raison, de notre pensée (on devrait dire du langage), ce qui ouvre donc bien malgré lui la voie à l'athéisme alors qu'il croyait le combattre en faisant de l'existence de Dieu un postulat de la raison pratique au même titre que le temps et l'espace pour la raison pure. Après avoir rejeté la métaphysique, empêtrée dans ses contradictions, ainsi que le Dieu des philosophes et des théologiens comme chose-en-soi inaccessible, au-delà de ce qu'on peut connaître, il permettait de concevoir que la loi morale en nous pouvait se passer de commandements divins.

Le premier texte philosophique que j'ai lu, encore très jeune, était la Critique de la raison pratique de Kant (empruntée à mon grand frère), qui m'avait fait une très forte impression. Les commandements de la Bible pouvaient donc être déduits par simple raison, "Agis uniquement d'après une maxime telle que tu puisses vouloir en même temps qu'elle devienne une loi universelle", retrouvant d'ailleurs ainsi le rabbin Hillel (-110/+10!) résumant la Loi au principe : "Ce qui est détestable à tes yeux, ne le fais pas à autrui. C'est là toute la Torah, le reste n'est que commentaire". Les croyants s'imaginent qu'ils n'auraient pas de principes s'ils n'obéissaient pas à leur Dieu, que la morale est basée sur la crainte. Kant prouve le contraire, le devoir étant une conséquence de la raison, de notre pensée (on devrait dire du langage), ce qui ouvre donc bien malgré lui la voie à l'athéisme alors qu'il croyait le combattre en faisant de l'existence de Dieu un postulat de la raison pratique au même titre que le temps et l'espace pour la raison pure. Après avoir rejeté la métaphysique, empêtrée dans ses contradictions, ainsi que le Dieu des philosophes et des théologiens comme chose-en-soi inaccessible, au-delà de ce qu'on peut connaître, il permettait de concevoir que la loi morale en nous pouvait se passer de commandements divins.

Alors que le désir avait été jusque-là constamment réprimé par la morale, les sagesses et religions, une certaine pente de la modernité, qui va du freudo-marxisme à Deleuze (si ce n'est aux spinozistes à la mode) prétend faire l'apologie du désir. Lacan, lui aussi nous enjoint à ne pas céder sur notre désir mais c'est en référence à Antigone et très différent, signifiant tout au contraire qu'on ne peut en rester au culte des plaisirs ni au service des biens. Il ne s'agit sûrement pas d'inventer des désirs artificiels - ni de céder aux séductions marchandes ni de cultiver un érotisme raffiné (mais si vain) - plutôt de prendre au sérieux ses désirs profonds et de s'affronter à la déception de leur réalisation (ce n'était que ça) au lieu de les refouler.

Alors que le désir avait été jusque-là constamment réprimé par la morale, les sagesses et religions, une certaine pente de la modernité, qui va du freudo-marxisme à Deleuze (si ce n'est aux spinozistes à la mode) prétend faire l'apologie du désir. Lacan, lui aussi nous enjoint à ne pas céder sur notre désir mais c'est en référence à Antigone et très différent, signifiant tout au contraire qu'on ne peut en rester au culte des plaisirs ni au service des biens. Il ne s'agit sûrement pas d'inventer des désirs artificiels - ni de céder aux séductions marchandes ni de cultiver un érotisme raffiné (mais si vain) - plutôt de prendre au sérieux ses désirs profonds et de s'affronter à la déception de leur réalisation (ce n'était que ça) au lieu de les refouler.

La communauté de destin de l'humanité est devenue planétaire et son souci devient celui de son écologie. Dépassant la diversité des populations, des histoires et traditions locales, l'écologie a donc toutes les chances de devenir l'idéologie de l'avenir unifiant l'humanité toute entière, malgré la déroute des écologistes actuels. Encore faut-il savoir de quelle écologie on parle, devant se positionner par rapport à l'humanisme qu'elle remplace, en le réintégrant dans son milieu, tout comme elle remplace la transcendance divine par la transcendance du monde. Ce sont les enjeux idéologiques de notre temps, succédant à celui de l'émancipation que l'écologie prolonge, et dont nous devons débattre.

La communauté de destin de l'humanité est devenue planétaire et son souci devient celui de son écologie. Dépassant la diversité des populations, des histoires et traditions locales, l'écologie a donc toutes les chances de devenir l'idéologie de l'avenir unifiant l'humanité toute entière, malgré la déroute des écologistes actuels. Encore faut-il savoir de quelle écologie on parle, devant se positionner par rapport à l'humanisme qu'elle remplace, en le réintégrant dans son milieu, tout comme elle remplace la transcendance divine par la transcendance du monde. Ce sont les enjeux idéologiques de notre temps, succédant à celui de l'émancipation que l'écologie prolonge, et dont nous devons débattre.

La prospective impossible

La prospective impossible

L'homme n'est pas chez soi ni dans le monde ni dans l'universel et pas plus dans l'Etat de droit. Bien que notre situation historique soit celle de la conscience de soi de l'humanité nous promettant une fin de l'histoire radieuse, c'est surtout la conscience du négatif de notre industrie et sans que cette conscience de soi globale arrive à une grande effectivité. Cette ineffectivité est notre actualité, dont il faut prendre conscience pour en tenir compte, non pour rêver la supprimer. Les grandes conférences internationales et la prise de conscience climatique ne sont pas rien mais elles rendent manifeste l'insuffisance des mesures prises et les limitations d'un pouvoir politique qui ne va guère au-delà, comme en économie, d'une gouvernance à vue. On est loin d'un Homme créateur du monde à son image, de l'idée qui donne forme à la réalité et commande au réel alors qu'on court plutôt après, en se contentant de colmater les brèches la plupart du temps. Ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'il ne saurait en être autrement. L'existence est l'expérience de cette scission de la pensée et de l'être, du vouloir et du possible (du moi et du non-moi).

L'homme n'est pas chez soi ni dans le monde ni dans l'universel et pas plus dans l'Etat de droit. Bien que notre situation historique soit celle de la conscience de soi de l'humanité nous promettant une fin de l'histoire radieuse, c'est surtout la conscience du négatif de notre industrie et sans que cette conscience de soi globale arrive à une grande effectivité. Cette ineffectivité est notre actualité, dont il faut prendre conscience pour en tenir compte, non pour rêver la supprimer. Les grandes conférences internationales et la prise de conscience climatique ne sont pas rien mais elles rendent manifeste l'insuffisance des mesures prises et les limitations d'un pouvoir politique qui ne va guère au-delà, comme en économie, d'une gouvernance à vue. On est loin d'un Homme créateur du monde à son image, de l'idée qui donne forme à la réalité et commande au réel alors qu'on court plutôt après, en se contentant de colmater les brèches la plupart du temps. Ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'il ne saurait en être autrement. L'existence est l'expérience de cette scission de la pensée et de l'être, du vouloir et du possible (du moi et du non-moi).

Dans la lignée de mon

Dans la lignée de mon

A l'exemple de Kant dans son "Idée d'une histoire universelle", on va se servir ici des extraterrestres pour dépasser l'humanité comme espèce et l'universaliser, mais aussi pour insister sur la séparation de la pensée et de l'être, de l'Esprit et de la Nature qu'on ne peut unir qu'en reconnaissant leur contradiction. Dépasser cette contradiction n'est pas l'annuler comme on le croit trop souvent, mais implique une certaine négation de l'Esprit, science soumise à la discipline de l'expérience, à la Nature donc, à l'extériorité ainsi intériorisée (plus qu'intentionalité extériorisée).

A l'exemple de Kant dans son "Idée d'une histoire universelle", on va se servir ici des extraterrestres pour dépasser l'humanité comme espèce et l'universaliser, mais aussi pour insister sur la séparation de la pensée et de l'être, de l'Esprit et de la Nature qu'on ne peut unir qu'en reconnaissant leur contradiction. Dépasser cette contradiction n'est pas l'annuler comme on le croit trop souvent, mais implique une certaine négation de l'Esprit, science soumise à la discipline de l'expérience, à la Nature donc, à l'extériorité ainsi intériorisée (plus qu'intentionalité extériorisée).

Revenir sur Heidegger peut paraître excessif à certains - son nazisme le disqualifiant définitivement. Ainsi, pour Emmanuel Faye, il n'y aurait rien à sauver de son oeuvre qui ne relèverait que de l'esbroufe, voire du camouflage, et pas de la philosophie. C'est une double erreur car si son nazisme avait effectivement des fondements philosophiques, ils continuent à travailler notre époque et n'ont pas été assez pris au sérieux. L'influence de Heidegger se fait sentir notamment dans la critique de la technique et une certaine écologie qu'on peut dire religion de la nature. Il y a une véritable nécessité à en déconstruire les présupposés.

Revenir sur Heidegger peut paraître excessif à certains - son nazisme le disqualifiant définitivement. Ainsi, pour Emmanuel Faye, il n'y aurait rien à sauver de son oeuvre qui ne relèverait que de l'esbroufe, voire du camouflage, et pas de la philosophie. C'est une double erreur car si son nazisme avait effectivement des fondements philosophiques, ils continuent à travailler notre époque et n'ont pas été assez pris au sérieux. L'influence de Heidegger se fait sentir notamment dans la critique de la technique et une certaine écologie qu'on peut dire religion de la nature. Il y a une véritable nécessité à en déconstruire les présupposés.

J'ai toujours trouvé le comble du paradoxe les libertaires se réclamant de Nietzsche, l'expurgeant de tout ce qui a mené les Nazis à s'en réclamer, ce qui n'est quand même pas rien. On peut toujours dire que les penseurs ne sont pas responsables de leurs partisans ni des conséquences de leur pensée, mais c'est un peu léger, tout comme ceux qui ne veulent pas penser le rapport de la philosophie de

J'ai toujours trouvé le comble du paradoxe les libertaires se réclamant de Nietzsche, l'expurgeant de tout ce qui a mené les Nazis à s'en réclamer, ce qui n'est quand même pas rien. On peut toujours dire que les penseurs ne sont pas responsables de leurs partisans ni des conséquences de leur pensée, mais c'est un peu léger, tout comme ceux qui ne veulent pas penser le rapport de la philosophie de

Après ses conceptions religieuses, voilà que notre époque historique va jusqu'à remettre en cause l'identité humaine elle-même, confrontée aussi bien à l'intelligence artificielle et aux robots qu'au transhumanisme mais aussi au décodage du cerveau et au cognitivisme qui paraissent nous réduire à de simples calculs, à des machines qui pourraient bientôt nous remplacer. En fait, on aurait pu s'inquiéter depuis longtemps de cet effacement de la figure de l'Homme dont parlait Foucault, depuis les premiers ordinateurs au moins, sinon depuis George Boole énonçant "Les lois de la pensée" binaire (en 1854, sans remonter jusqu'à Leibniz). Ce n'est pourtant qu'aujourd'hui que notre identité vacille quand l'on prétend, de façon très prématurée, donner une conscience à nos robots ou manipuler notre génome. Que nous reste-t-il donc, dépouillés de tous nos attributs, y compris de notre espèce génétique et réduits à l'animal ? A ce stade, il semble bien que seul nous distingue encore le langage narratif qui n'est pas du tout maîtrisé par l'Intelligence Artificielle jusqu'ici. Il le sera sans doute un jour mais cela suffira-t-il à faire d'une machine notre égal ? On peut en douter.

Après ses conceptions religieuses, voilà que notre époque historique va jusqu'à remettre en cause l'identité humaine elle-même, confrontée aussi bien à l'intelligence artificielle et aux robots qu'au transhumanisme mais aussi au décodage du cerveau et au cognitivisme qui paraissent nous réduire à de simples calculs, à des machines qui pourraient bientôt nous remplacer. En fait, on aurait pu s'inquiéter depuis longtemps de cet effacement de la figure de l'Homme dont parlait Foucault, depuis les premiers ordinateurs au moins, sinon depuis George Boole énonçant "Les lois de la pensée" binaire (en 1854, sans remonter jusqu'à Leibniz). Ce n'est pourtant qu'aujourd'hui que notre identité vacille quand l'on prétend, de façon très prématurée, donner une conscience à nos robots ou manipuler notre génome. Que nous reste-t-il donc, dépouillés de tous nos attributs, y compris de notre espèce génétique et réduits à l'animal ? A ce stade, il semble bien que seul nous distingue encore le langage narratif qui n'est pas du tout maîtrisé par l'Intelligence Artificielle jusqu'ici. Il le sera sans doute un jour mais cela suffira-t-il à faire d'une machine notre égal ? On peut en douter.

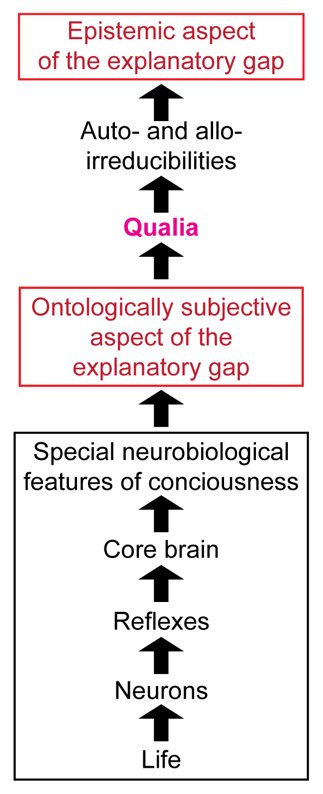

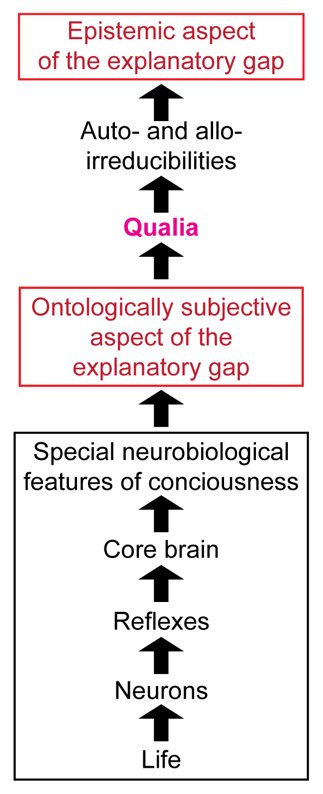

Les progrès rapides de l'Intelligence Artificielle et de l'étude du cerveau posent à nouveaux frais la question de la conscience dont on voudrait doter les robots, imaginant le pire et mettant du coup en question notre identité humaine. C'est qu'il y a confusion entre différents niveaux de conscience. Il y a sans conteste une conscience qu'on peut dire animale ou cognitive, se distinguant de l'inconscience totale des automatismes ordinaires et impliquant une certaine conscience de soi, de sa position dans l'espace. On voit bien cependant que cela n'a rien à voir avec notre propre conscience qu'Alain assimilait à la conscience morale et qui est plus largement une conscience sociale et de notre responsabilité, ce qui constitue notre identité. Or, celle-ci n'est pas réductible au calcul ni à l'imitation mais implique le langage narratif, condition d'un monde commun, ainsi qu'un récit de soi, condition de l'individuation. On s'éloigne ainsi du cognitivisme comme de la crainte de pulsions maléfiques prêtées à tort aux machines pour retrouver les pulsions maléfiques des humains qui se racontent des histoires...

Les progrès rapides de l'Intelligence Artificielle et de l'étude du cerveau posent à nouveaux frais la question de la conscience dont on voudrait doter les robots, imaginant le pire et mettant du coup en question notre identité humaine. C'est qu'il y a confusion entre différents niveaux de conscience. Il y a sans conteste une conscience qu'on peut dire animale ou cognitive, se distinguant de l'inconscience totale des automatismes ordinaires et impliquant une certaine conscience de soi, de sa position dans l'espace. On voit bien cependant que cela n'a rien à voir avec notre propre conscience qu'Alain assimilait à la conscience morale et qui est plus largement une conscience sociale et de notre responsabilité, ce qui constitue notre identité. Or, celle-ci n'est pas réductible au calcul ni à l'imitation mais implique le langage narratif, condition d'un monde commun, ainsi qu'un récit de soi, condition de l'individuation. On s'éloigne ainsi du cognitivisme comme de la crainte de pulsions maléfiques prêtées à tort aux machines pour retrouver les pulsions maléfiques des humains qui se racontent des histoires...

J'ai essayé de montrer les dangers du concept moderne d'

J'ai essayé de montrer les dangers du concept moderne d'

J'ai déjà essayé de montrer quel était le sens de la vie et de l'évolution, qui est celui d'une diminution croissante de l'entropie, un peu plus que la persistance dans l'être ou une complexification. Il me paraît très utile de le savoir pour comprendre l'histoire et nos sociétés, en premier lieu l'évolution technique comme processus autonome, mais on ne peut dire que ce soit un sens qui nous touche, point de vue qui reste extérieur dans lequel on peut certes s'inscrire, qu'on peut s'approprier, mais qui reste quand même assez abstrait.

J'ai déjà essayé de montrer quel était le sens de la vie et de l'évolution, qui est celui d'une diminution croissante de l'entropie, un peu plus que la persistance dans l'être ou une complexification. Il me paraît très utile de le savoir pour comprendre l'histoire et nos sociétés, en premier lieu l'évolution technique comme processus autonome, mais on ne peut dire que ce soit un sens qui nous touche, point de vue qui reste extérieur dans lequel on peut certes s'inscrire, qu'on peut s'approprier, mais qui reste quand même assez abstrait.

Les premiers livres de philosophie que j'ai lu, avant d'en avoir l'âge, ont été la Critique de la raison pratique de Kant puis l'Être et le Néant de Sartre. Ce n'est pas un livre sans faiblesses mais celles-ci n'ont pas tant d'importance au regard de l'influence qu'il exercera sur son époque. En effet, s'y fondait une position politique opposée à celle du nazi Heidegger et de sa quête de l'originaire, position de gauche pour laquelle "l'existentialisme est un humanisme". Revenir à Sartre est utile pour combattre le retour des tendances identitaires et autoritaires en y opposant une liberté de principe qui nous constitue comme interlocuteur, véritable dignité de l'homme. On donnera cependant presque un sens inversé à l'affirmation anti-platonicienne que "l'existence précède l'essence", où l'homme n'est plus au centre, auto-création de soi-même, alors que c'est le milieu qui détermine entièrement l'évolution d'une essence humaine changeante - ce qu'il faut concilier avec notre liberté supposée, sa nécessité métaphysique comme sa réalité pratique.

Les premiers livres de philosophie que j'ai lu, avant d'en avoir l'âge, ont été la Critique de la raison pratique de Kant puis l'Être et le Néant de Sartre. Ce n'est pas un livre sans faiblesses mais celles-ci n'ont pas tant d'importance au regard de l'influence qu'il exercera sur son époque. En effet, s'y fondait une position politique opposée à celle du nazi Heidegger et de sa quête de l'originaire, position de gauche pour laquelle "l'existentialisme est un humanisme". Revenir à Sartre est utile pour combattre le retour des tendances identitaires et autoritaires en y opposant une liberté de principe qui nous constitue comme interlocuteur, véritable dignité de l'homme. On donnera cependant presque un sens inversé à l'affirmation anti-platonicienne que "l'existence précède l'essence", où l'homme n'est plus au centre, auto-création de soi-même, alors que c'est le milieu qui détermine entièrement l'évolution d'une essence humaine changeante - ce qu'il faut concilier avec notre liberté supposée, sa nécessité métaphysique comme sa réalité pratique.

On se croit facilement le centre du monde. Ainsi, il est tout aussi naturel de croire que le Soleil tourne autour de la Terre que de croire que ce sont les hommes qui font leur histoire ou que l'économie est déterminée par nos désirs alors que la réalité, c'est que nous sommes les produits de l'évolution (biologique et technique) aussi bien que de notre milieu social, ballotés par les événements et soumis à des puissances matérielles (militaires ou économiques). Nos désirs eux-mêmes sont déterminés socialement comme nos besoins le sont par l'organisation matérielle.

On se croit facilement le centre du monde. Ainsi, il est tout aussi naturel de croire que le Soleil tourne autour de la Terre que de croire que ce sont les hommes qui font leur histoire ou que l'économie est déterminée par nos désirs alors que la réalité, c'est que nous sommes les produits de l'évolution (biologique et technique) aussi bien que de notre milieu social, ballotés par les événements et soumis à des puissances matérielles (militaires ou économiques). Nos désirs eux-mêmes sont déterminés socialement comme nos besoins le sont par l'organisation matérielle.

La question de l'aliénation est relativement nouvelle, du moins sous ce nom car on pourrait en faire l'origine de la philosophie qui est née dans les riches villes commerçantes de l'Ionie grecque d'abord comme condamnation des richesses excessives et du caractère aliénant de l'argent. L'homme aliéné, ce serait le sophiste vénal qui délaisse la vérité pour le semblant, l'apparence, le divertissement. On pourrait dire aussi que l'aliénation est au coeur des religions du salut qui exigent de se purifier de nos fautes pour retrouver l'innocence première, surtout, cela rejoint tous les ésotérismes, la gnose et le platonisme avec le thème d'une chute de l'âme (de sa divinité) dans le corps, enfermé dans la matière. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on ne vise pas ainsi véritablement l'humanité de l'homme, son aliénation, mais bien plutôt ce qui dépasse l'homme. On pourrait également appeler aliénation chez les stoïciens ou Spinoza le fait de ne pas réaliser son destin, puisque nous aurions une essence individuelle donnée dès le départ, juste appelée à s'épanouir comme expression de soi (deviens ce que tu es). L'aliénation serait ici de briser cet élan vital, de faire obstacle à cette volonté de puissance - qui sera reprise par Nietzsche mais pour le petit nombre des surhommes. En fait, l'aliénation se définira comme atteinte à notre humanité elle-même seulement dans la postérité de Hegel alors que, chez lui, loin d'être un défaut à combattre, l'aliénation désigne l'objectivation, la liberté objective du Droit qui est un progrès de la liberté, de son effectivité, même si elle contraint la liberté subjective.

La question de l'aliénation est relativement nouvelle, du moins sous ce nom car on pourrait en faire l'origine de la philosophie qui est née dans les riches villes commerçantes de l'Ionie grecque d'abord comme condamnation des richesses excessives et du caractère aliénant de l'argent. L'homme aliéné, ce serait le sophiste vénal qui délaisse la vérité pour le semblant, l'apparence, le divertissement. On pourrait dire aussi que l'aliénation est au coeur des religions du salut qui exigent de se purifier de nos fautes pour retrouver l'innocence première, surtout, cela rejoint tous les ésotérismes, la gnose et le platonisme avec le thème d'une chute de l'âme (de sa divinité) dans le corps, enfermé dans la matière. Ce qu'il faut souligner, c'est qu'on ne vise pas ainsi véritablement l'humanité de l'homme, son aliénation, mais bien plutôt ce qui dépasse l'homme. On pourrait également appeler aliénation chez les stoïciens ou Spinoza le fait de ne pas réaliser son destin, puisque nous aurions une essence individuelle donnée dès le départ, juste appelée à s'épanouir comme expression de soi (deviens ce que tu es). L'aliénation serait ici de briser cet élan vital, de faire obstacle à cette volonté de puissance - qui sera reprise par Nietzsche mais pour le petit nombre des surhommes. En fait, l'aliénation se définira comme atteinte à notre humanité elle-même seulement dans la postérité de Hegel alors que, chez lui, loin d'être un défaut à combattre, l'aliénation désigne l'objectivation, la liberté objective du Droit qui est un progrès de la liberté, de son effectivité, même si elle contraint la liberté subjective.

Il ne m'a pas semblé inutile de tenter une brève récapitulation à grands traits de l'histoire humaine d'un point de vue matérialiste, c'est-à-dire non pas tant de l'émergence de l'homme que de ce qui l'a modelé par la pression extérieure et nous a mené jusqu'ici où le règne de l'esprit reste celui de l'information et donc de l'extériorité. S'en tenir aux grandes lignes est certes trop simplificateur mais vaut toujours mieux que les récits mythiques encore plus simplistes qu'on s'en fait. De plus, cela permet de montrer comme on peut s'appuyer sur tout ce qu'on ignore pour réfuter les convictions idéalistes aussi bien que les constructions idéologiques genre "L'origine de la famille, de la propriété et de l'Etat" de Engels, sans aucun rapport avec la réalité.

Il ne m'a pas semblé inutile de tenter une brève récapitulation à grands traits de l'histoire humaine d'un point de vue matérialiste, c'est-à-dire non pas tant de l'émergence de l'homme que de ce qui l'a modelé par la pression extérieure et nous a mené jusqu'ici où le règne de l'esprit reste celui de l'information et donc de l'extériorité. S'en tenir aux grandes lignes est certes trop simplificateur mais vaut toujours mieux que les récits mythiques encore plus simplistes qu'on s'en fait. De plus, cela permet de montrer comme on peut s'appuyer sur tout ce qu'on ignore pour réfuter les convictions idéalistes aussi bien que les constructions idéologiques genre "L'origine de la famille, de la propriété et de l'Etat" de Engels, sans aucun rapport avec la réalité.